【レポート後編】

町会・自治会つながりフェスタ -知る、学ぶ、つながりを活動の力へ-

2025年3月15日に実施された「町会・自治会つながりフェスタ -知る、学ぶ、つながりを活動の力へ-」の開催レポート 後編です。

交流分科会|プログラム参加団体によるゲストトーク・グループセッション

自治会運営業務の改善やデジタルツールの導入、幅広い住民層の活動参加の促進、活動を共有するための情報発信など3つのテーマに分かれ、プロジェクトに参加した町会・自治会のみなさんからお話をききました。また、当日の参加者同士で、交流や情報交換を行いました。

| 分科会テーマ | 事例および登壇者 |

| 参加の輪を広げよう! |

|

| 情報発信のデジタル化に挑戦! |

|

| 運営を効率化しよう! |

|

分科会テーマ:参加の輪を広げよう!

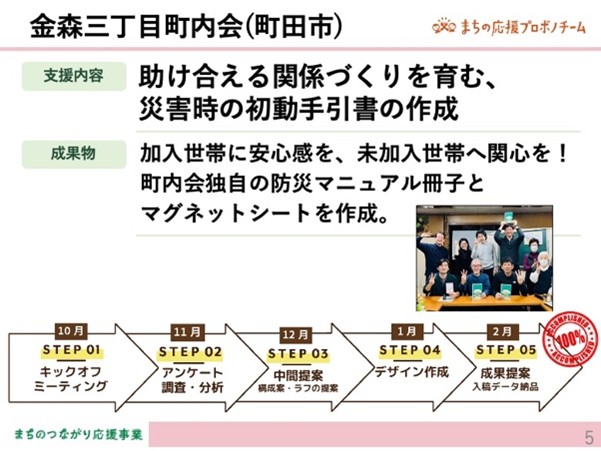

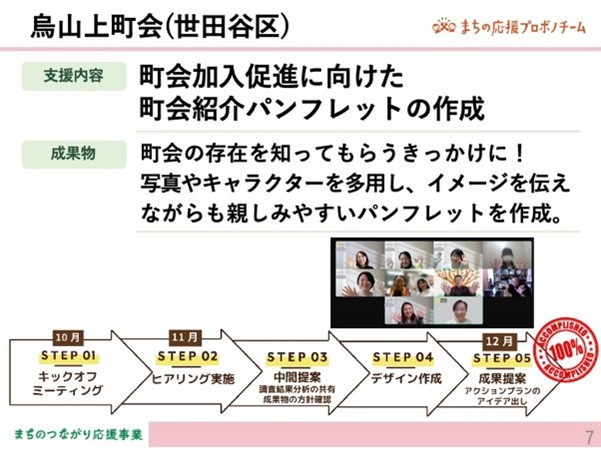

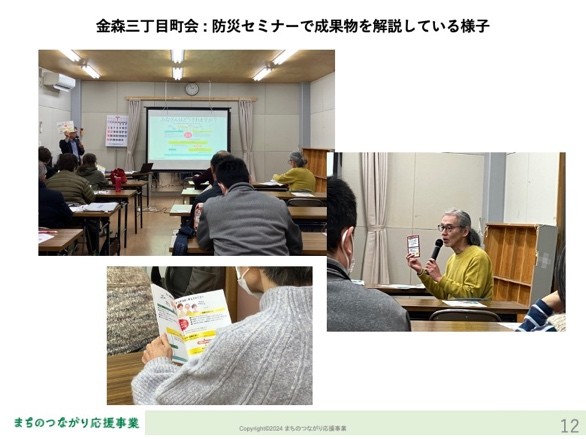

「参加の輪を広げよう」をテーマに、町田市の金森三丁目町内会 会長の小林さん、世田谷区の烏山上町会 広報の芝澤さんをゲストにお迎えし、今年度、プロボノチームと協働して「防災マニュアル冊子」「町会パンフレット」を作成されたプロジェクトについて、背景や取り組み内容についてお話を伺いました。

「参加の輪を広げよう」をテーマに、町田市の金森三丁目町内会 会長の小林さん、世田谷区の烏山上町会 広報の芝澤さんをゲストにお迎えし、今年度、プロボノチームと協働して「防災マニュアル冊子」「町会パンフレット」を作成されたプロジェクトについて、背景や取り組み内容についてお話を伺いました。

自己紹介・町会の概要、プロボノプロジェクトに応募した背景を教えてください。

ちょうどいい町内会の規模感と課題

金森三丁目町内会 小林氏:

私たちの町内会は、東京都の最南端の地域である町田市にあります。 町田は、多摩の渋谷と言われるような商業都市で、私たちの町内会はそこから、ちょっと離れてバスで10分ぐらいの、のどかな地域で、昭和50年代、40年代ぐらいに開発された地域です。現在の加入者は、加入世帯が大体117世帯、大体加入率6割です 町田市の町内会の平均の加入率が46%なので加入率は高いほうです。ただ、10年ぐらい前から比べると減っていいます。人類学者で、進化心理学のロビン・ダンバーっていう学者が人間がその優位に関係性が持てる最大の人数は大体150ぐらいと提唱しています。それを考えるとこの177世帯は属人的な関係性でやっていける規模なのかなという風に思っています。ただ、現役の世代の方にとっては、仕事や子育てで町内会の優先順位は上げられないっていうことがあります。

業種交流の機会として初めてのプロボノ支援

プロボノの活用は、特に町内会の若い人が、専門的なスキルを持つ方たちと、交流を持ち、業種交流みたいな機会をつくりたいと思い参加しました。はじめは、町田市と東京都つながり創生財団で、町会自治会応援キャラバンから紹介していただきました。2022年度の1回目のプロボノによる支援では、町内会のコミュニケーションの活性化のためのイベント企画ということで、色々な提案をいただきました。内容のいい成果物をいただいたのですが、町内会側のリソース不足からその提案を実現までに至りませんでした。そして翌年、東京都の無料で受けることができる防災学習セミナーを開催したところ、ちょうど能登半島地震の直後ということもあり、地域の多くの方に参加していただきました。防災関係は、町内会活動のキーになると思っていたところ、昨年7月に参加した「まちの応援プロボノチーム」の支援内容説明会で、プロボノ支援で防災マニュアルを作成したという事例を聞いて、うちも地域の特性を踏まえた防災マニュアルを作ってみようと2回目の申し込みをしました。

2回目のプロボノは、防災マニュアルの作成へ

プロボノをする方は、マーケティング、デザイナー、コピーライターなどの技能を持つ方たちです。防災の専門家ではないため、東京防災学習セミナーを活用して、防災専門家にマニュアルに載せるコンテンツをつくってもらい、そのコンテンツをもとにプロボノチームが、調査、構成、デザインを行い冊子にまとめていただけました。印刷は、東京都の地域の発展底力事業助成を利用したので、東京都の助成3段活用をしたということになると思います。

プロボノをする方は、マーケティング、デザイナー、コピーライターなどの技能を持つ方たちです。防災の専門家ではないため、東京防災学習セミナーを活用して、防災専門家にマニュアルに載せるコンテンツをつくってもらい、そのコンテンツをもとにプロボノチームが、調査、構成、デザインを行い冊子にまとめていただけました。印刷は、東京都の地域の発展底力事業助成を利用したので、東京都の助成3段活用をしたということになると思います。

地域の変化に合わせた団体パンフレットのリニューアル

烏山上町会 芝澤氏:

烏山上町会 芝澤氏:

世田谷区北西部、少し行くと三鷹市に接する地域で、京王線千歳烏山駅を中心に南北に広がる町会です。10,000世帯が居住している中で、加入世帯は1,300世帯。大型のマンションや新しい戸建て住宅も増え、エリア内に大学もあることから単身者向けのアパートなども多くあります。私が町会に参加してからの10年で非常に大きな変化を目の当たりにしてきたと感じています。

そんななかで、町会のことをまず知ってもらうツールを作りたい。また、会長が防災に詳しく力を入れていることもあり、防災をフックに町会に関心をもってもらうようなパンフレットができたらいいなという思いで、プロボノ支援に応募しました。プロボノの皆さんには、第三者の視点からのアイデアやアドバイスに期待をしていました。

そんななかで、町会のことをまず知ってもらうツールを作りたい。また、会長が防災に詳しく力を入れていることもあり、防災をフックに町会に関心をもってもらうようなパンフレットができたらいいなという思いで、プロボノ支援に応募しました。プロボノの皆さんには、第三者の視点からのアイデアやアドバイスに期待をしていました。

それぞれの町会さんが今年度取り組んだプロボノプロジェクトについてご紹介します

進行:

金森三丁目町内会さんは、日頃から防災、防犯をメインに活動に取り組んでいらっしゃる中、いざという時に助け合いができる関係づくりを育んでいきたい。ということで、加入世帯により安心感をもってもらい、未加入世帯への関心を高めていくため、町内会独自の防災マニュアルとマグネットシートを作成しました。

進行:

進行:

プロボノチームは、小林さんからのお話にあった防災コンサルタントからのお話に加えて、年に一度開催する町内会のバーベキューイベントに参加し、ご参加のみなさんに防災意識のヒアリングを行いました。そして、ヒアリングで得た情報をもとに、災害時の初動手引書の構成案4タイプとデザインラフ案を提案。団体の皆さんと具体的なイメージを共有しながら、ブラッシュアップして完成。団体さんの方で、直近に開催予定の防災イベントに向けて印刷、全戸配布を行なわれたと伺っています。

烏山上町会さんは、町会活動に関心を持ってもらい、加入につなげることのできるパンフレットの制作を目指しました。

進行:

進行:

プロボノチームは、長年町会役員を務めている方、最近役員になられた方、町会未加入の方、まちづくりセンターの方などにヒアリングを実施。今後新規でアプローチしたい層である子育て世代のペルソナ・人物像等も検討しました。

当初は、防災をトピックとして盛り込みたいという会長の思いもありましたが、ヒアリングをもとに内容を整理するなかで、まずは知ってもらって気軽に参加できる雰囲気を伝えたいと方向を調整していきました。実は、防災について盛り込んだ案も作成しましたが、若い世代の方から「防災が大切なのはわかるけれど、町会の活動が楽しそうと感じられない」といった率直な声をいただき、まずは活動内容の具体的なイメージを伝えながらも参加負担を感じさせないパンフレットを目指すことに。烏山のキャラクター「からぴょん」も多用し、親しみやすいパンフレットが完成しました。

また、烏山上町会さんは先んじて、4年前に現「まちの情報発信講座」(当時の名称は「実践講座」)でホームページ作成に取り組んでおられ、すでに活発に発信されているホームページやSNSの誘導もパンフレットに盛り込んでいます。

成果物やプロジェクトについてのご感想をお聞かせください

成果物を作り上げていくプロセスは、刺激的で楽しい時間

金森三丁目町内会 小林氏:

成果物については非常にクオリティも高く、満足のいく内容でした。プロボノチームは防災の専門家ではないけれど、デザインやコピーなどに知見を持ったメンバーがいて、さらに第三者的な視点での提案をくれるので、ディスカッションしながら成果物を作り上げていくプロセスは、刺激的で楽しい時間でした。

町会の思いや考えていることをパンフレットに反映

烏山上町会 芝澤氏:

プロボノチームの皆さんが本当に一生懸命取り組んでくださる姿勢がすごくありがたかったです。私たちの思いや考えていることを丁寧にくみ取って、パンフレットに反映していってくださいました。

また、プロボノチームからは、第三者ならではの視点も率直に伝えていただき、パンフレット納品時には、プロボノ活動を通じて感じられた、今後活動をこんなふうにしていったらよいのではないか、といった提案をいただけたことがすごくよかったです。また、自分たちではなかなかできないような、未加入者の方なども含めたヒアリングの結果もまとめて納品くださり、今後に向けた貴重な資料となりました。

進行:

未加入者の方などは特に第三者がお話を伺うことで、町会さんが直接お話を伺ったのでは聞けないような率直なお声を聞かせていただけることが多々あります。それもプロボノという第三者が関わるメリットでもありますね。

プロボノチームと一緒に活動してみてどのような気持ちの変化がありましたか?

町会活動に「若者・バカ者・よそ者」を

金森三丁目町内会 小林氏:

私は、町会活動に「若者・バカ者・よそ者」が加わったらいいなと思っているんですね。プロボノは、まさにこの「よそ者」ですよね。そして、大事な時に助けになるのは、いつも近くにいる関係性の深い人ではなく、一度名刺交換をしたような、弱いつながりの人でもあると考えているので、そうした関係性の人が増えたことは、私自身非常にうれしい出会いでした。また、今回はチームメンバーのうちの3人が私と同じ学校の卒業生という偶然もあり、いい意味での世間の狭さも感じましたね。

一方で、こうした刺激が、私以外の町会メンバーにも派生したかというと、やはり95%は無関心ですから、そこはなかなか難しいことも実感したところです。巻き込んでいくことが今後の課題ですね。

一緒に議論を重ねていくプロセスがよかった

烏山上町会 芝澤氏:

私自身は4年前にもプロボノの方とご一緒させていただいていて、第三者の声、スキルを持った方々の力を借りられることの良さを実感していました。応募の際には、「10年前に作ってもらったパンフレット以降、町会のことを紹介できるツールがない。また、変化が大きい中で、外からどう見えるかって自分たちだけではわからないよね」と言って、半ば強引に町会メンバーを説得したところがありました。でも、プロボノチームの皆さんが寄り添いながら活動してくださったこともあり、会長はもちろん、新しい町会のメンバーとも一緒に議論を重ねて取り組めたことが、非常によかったと感じています。

今後、成果物をどのように活用されたいですか?

災害時の初動の共通認識を持つきっかけに

金森三丁目町内会 小林氏:

まず、これは東京都の「地域の底力発展事業助成」で印刷費を助成してもらう条件の中に、町会加入者以外にも配布すること、とされていたこともあり、全戸配布をしました。

まず、これは東京都の「地域の底力発展事業助成」で印刷費を助成してもらう条件の中に、町会加入者以外にも配布すること、とされていたこともあり、全戸配布をしました。

また、東京都の「東京防災学習セミナー」を活用した防災専門家による防災セミナーで、成果物を使って解説をしてもらいました。防災に関する情報というのは東京都が出しているものであったり、たくさんありますが、本当にこの地域で災害があったときに、まずどこに集まったらいいのか。そこから話し合いを始めて体制を相談しよう。そんな初動について共通認識を持てたというのは非常によかったと思っています。

コミュニケーションや会話の材料に

烏山上町会 芝澤氏:

出来上がったパンフレットは2,000部印刷し、早速配布を始めているのですが、「見やすい」「楽しそう」と前向きな声をたくさんいただいています。これをきっかけにコミュニケーションが取れる、会話がしやすいということが、非常によかったなと感じています。烏山上町会では、映画上映会や防災セミナーなどさまざまなイベントを実施しているので、そうしたところで積極的に配布していきたいと思います。

司会:

「参加の輪を広げていく」には、コミュニケーションのきっかけ、参加の入り口づくりが必要です。そうしたなかで、今回制作したような印刷物も、何かアクションを起こしていく、コミュニケーションをとっていくツールとして非常に有効であることが事例の中からも見えてきました。また、外部の力をうまく使っていくことも、その進展の大きな力になることもお感じいただけたのではないかと思います。

質疑応答

Q:それぞれ成果物はどのように配布しましたか。

金森三丁目町内会 小林氏:

町会会員に限らず全戸配布しています。それでは町会費を払っている人へのインセンティブにならない、タダ乗りを許してしまうことになる、という思いもあったのですが、防災という面において会費を払っている・払っていないで切り分けるという考え方は行政にはないようです。そこは「地域の底力発展事業助成」の条件でやむを得ないところです。

烏山上町会 芝澤氏:

私たちは全戸配布ということはできておらず、イベントに参加された方への配布などを行っています。これまでマンションでは配布ができないことが課題でしたが、今年はマンションとの交渉も進めていく予定です。

Q:成果物の活用によって、具体的な成果は出ましたか?

金森三丁目町内会 小林氏:

「東京防災学習セミナー」を活用した防災専門家による防災セミナーの解説は有効だったと思います。参加者がじっくりガイドに目を通してくれたりと、具体的なツールができたことで伝わることもあると感じます。認識共有の場が作れたことはよかったです。

烏山上町会 芝澤氏:

実際に、パンフレットをきっかけにホームページに3件のお問い合わせがあり、中には「何か力になれれば」という非常に心強いメッセージをくださった方もいて、うれしく思っています。

分科会テーマ:情報発信のデジタル化に挑戦!

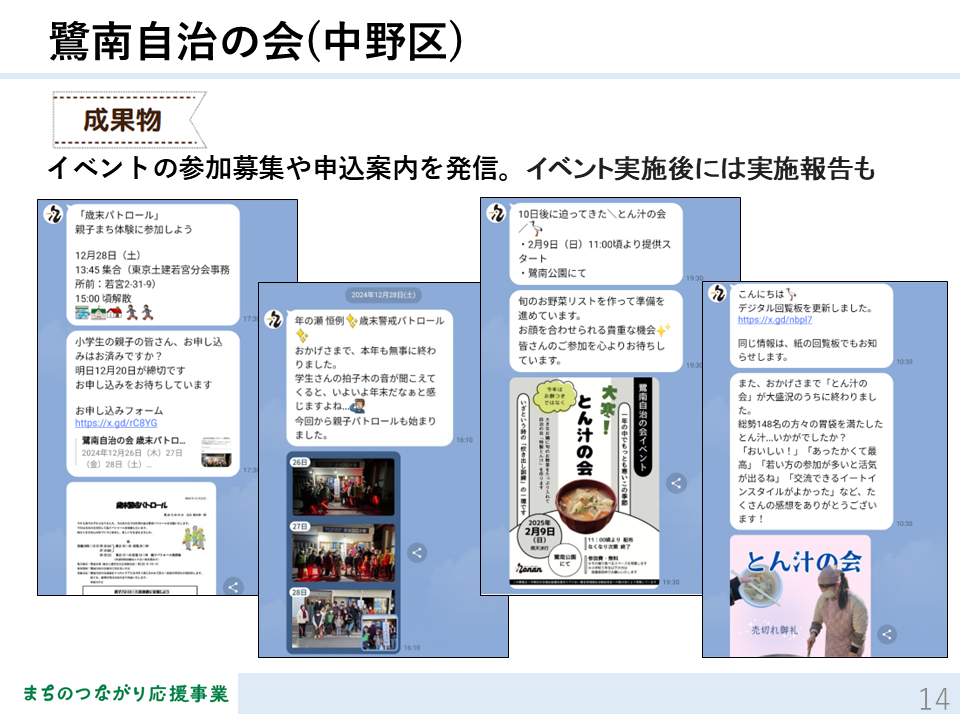

「情報発信のデジタル化に挑戦!」をテーマに、「まちの情報発信講座」に参加された西蒲田二・三丁目自治会(大田区)の相原さん、鷺南自治の会(中野区)の高橋さんよりお話を伺いました。

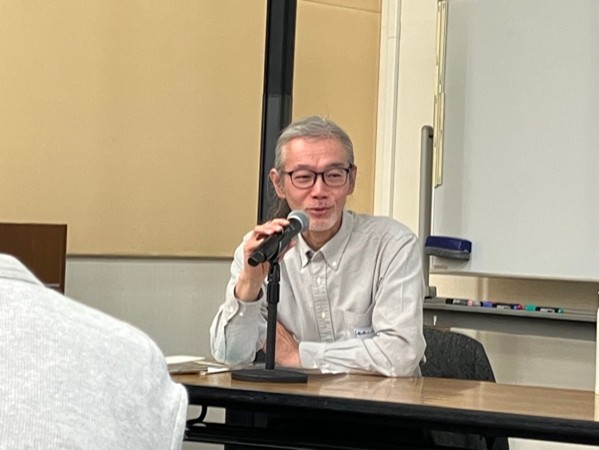

まちの情報発信講座は、町会・自治会のみなさまの手でホームページの作成やLINEの活用に取り組んでいただき、プロボノワーカーがそれをサポートするという形で行われました。全3回の講座の中で、ツールの作り方や使い方だけでなく、情報発信の目的や対象者、今後の運用計画などを検討するワークにも取り組みました。

HPを作成しようと思った理由、講座に参加した理由を教えてください

若い世代へのアピールするツールとしてホームページ作成に挑戦

西蒲田二・三丁目自治会 相原氏:

JR蒲田駅まで歩いて15分くらい、東急池上線までは5、6分と交通至便な場所にあり、住宅街と商店街、マンションが入り乱れている下町です。

2,700世帯のうち、町会自治会に加盟しているのは約1,500世帯で、割合にすると56%程度。比較的多い方だと思いますが、ご多聞にもれず、高齢化が進んでおり、特に役員の高齢化が深刻です。

単身者向けのマンションが増えており、若いファミリーも自宅を購入したり、マンションに入居されたりしています。そのような方々に、どうやってアプローチしていくか、自治会に関心を持っていただき、加入していただくかが課題でした。

そこで、若い世代に関心を持ってもらうため、子育て支援策として、赤ちゃんが誕生した時やお子さんが小学校に入学したらお祝いを差し上げたりすることから始めました。また、地域内にある小中学校の登下校見守りも年間を通して実施しました。そういった活動を通して若い世代との接点を増やし、アピールしてきました。

それだけでなく、情報発信も大重要ではないかと考え、ホームページ作成に取り組むことにしました。

実は、3、4年前からホームページを作りたいとは思っていたのですが、なかなかきっかけがありませんでした。そんな時に、この講座があることを知り、参加しました。

Googleサイトという無料のツールを使用したのですが、使い勝手が良かったです。講座では使い方を教えてくれたので、本当に助けられました。背中を押してもらったような感じです。

「ちょこっと応援隊」でスポットのサポートを募集

進行:

自治会の紹介や、注力されている取り組み、イベントの内容などが掲載されています。また、トップページからも、最近の活動の様子が写真付きで分かりやすく紹介されています。

自治会だよりだとスペースが限られて、写真も数枚しか掲載できませんが、ホームページではたくさんの写真を掲載できます。

この「ちょこっと応援隊」というのは、どのような取り組みですか?

西蒲田二・三丁目自治会 相原氏:

役員のなり手がなかなかいないという問題がありました。そこで、イベントごとにスポットで応援してくれる人がいれば良いのではないかと考えました。そのほかにも、ホームページの運営は作った後の更新作業が大変なので、それを手伝ってくれる方を募集したいと考えていました。

そこで、スポットの応援をしてくれる方を「ちょこっと応援隊」と名付け、募集を呼びかけています。

LINE公式アカウントを作ろうと思った理由、講座に参加した理由を教えてください

デジタル化で町会の活動を見える化したい

鷺南自治の会 高橋氏:

中野区の町会で、西蒲田二・三丁目自治会さんと同じくらいの世帯規模で約2700世帯。戸建て住宅がメインのエリアで、活動としては、いざという時に助け合ったり支え合ったりできる関係作りを重視し、注力しています。炊き出し訓練の一環として豚汁を作る会を開催するなど、防災活動にも力を入れています。

我が町会には課題がありました。役員の高齢化が進み、活動を休止している部や部長が一人で回している部があったり、兼務で取り組んでいたりという状態で、このままでは数年後には活動自体が止まってしまうのではないかという危機感がありました。私の父が2代前の会長だったのですが、父からSOSが入りました。会社員なので、できる範囲で良いから手伝ってほしいという依頼でした。

そこで、まずは幹部会に見習いのような形で参加させていただきました。

その時に、圧倒的に情報発信が足りないと感じました。せっかく良い活動をしているのに、若い方が興味を持つきっかけがないのです。そこで、デジタル化によって町会の活動を見える化したいと思い、こちらの講座に参加することにしました。

進行:

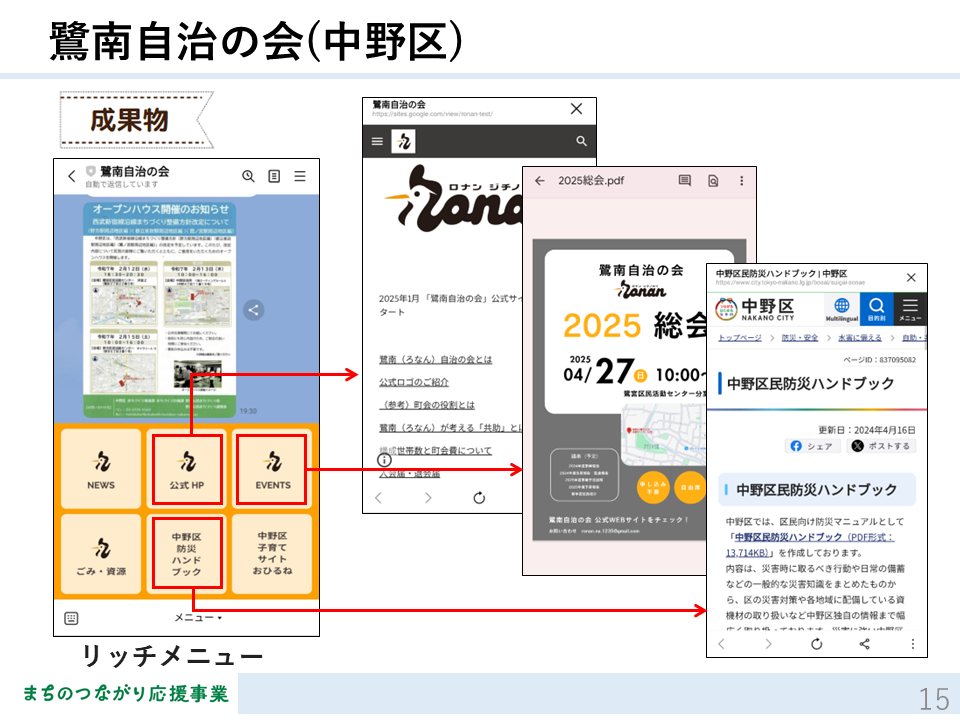

こちらが実際に作られた成果物です。

こちらが実際に作られた成果物です。

現在の友だち登録は100名を超えているとのことです。大体月に2回くらい発信されていて、イベント告知と申込みフォームがセットになっています。イベント開催後には、イベントの様子と参加のお礼を分かりやすく、画像付きで発信されています。LINE公式アカウントでは、リッチメニューというメニューも作れるのですが、こちらも活用されており、クリックすると公式ホームページや最新のイベント情報にアクセスできます。中野区の重要な情報が載っているページにも繋がるようになっています。

成果物や講座についてのご感想をお聞かせください

プロボノワーカーの客観的な目線が後押しに

鷺南自治の会 高橋氏:

プロボノワーカーさんが、1町会につき1人付いてくださいます。初回の参加時は、私は全くの受け身で、プロボノワーカーさんに甘える形での参加でした。宿題をこなしていくうちに、どんどん自分の主体性が芽生えてきました。講座が終わる頃には、こんな風に使いたいとか、もっとこうするべきだったという反省点も含めて、自分自身を客観的にレビューできるところまで導いていただけました。熱い思いだけでは見えなくなってしまうことを、冷静に、客観的に、俯瞰した意見や提案をいただけたのは大きかったです。当初はYouTubeなどを見て1人で作ろうと思っていましたが、講座に参加したことはそこが大きく異なっていたと思います。

進行:

講座の中では、ツールの作り方や使い方のレクチャーはもちろんですが、ワークに取り組む時間もあり、誰に何のために届けたいのかを整理していただいてから、LINEやホームページの作成に取り組んでもらうようにしていました。この部分ではプロボノワーカーさんが壁打ち相手になりながら進んでいきました。

プロボノワーカーの方と取り組んでみていかがでしたか?

3回の講座で、思考が整理できた

西蒲田二・三丁目自治会 相原氏:

全3回の講座を受けたわけですが、1回目は、何のために、誰に向かってホームページを作るのかというところから始まりました。構成や目的などをきちっと踏まえた上で次に進むという進め方が、思考の整理ができて非常に助かりました。2回目までの宿題として、アンケートやヒアリングなどを行い、その結果も踏まえて2・3回目で実際にホームぺージを作っていくという流れが非常に良かったと思います。

講座を通じて、自分事として捉えられるように

鷺南自治の会 高橋氏:

目先のゴールはLINE公式アカウントの開設でしたが、終わってみて、それはスタート地点だったことに気づきました。大きな森の中をツアーガイドのようなプロボノワーカーさんと歩き、時折道を修正しながら出口まで辿り着けました。しかし、そこから広がる世界では、自分たちで運営方針を決めなくてはなりません。今後10年間は、デジタルだけでなく回覧板や掲示板といったアナログな広報も組み合わせながら取り組まないといけないという覚悟を持つなど、本当に自分事として考えるまで導いていただけたのは大きかったと思います。

今後、成果物をどのように活用していきたいですか

多様な世代の人に関心をもってもらえるよう、使いやすくしていきたい

西蒲田二・三丁目自治会 相原氏:

とにかくこのホームページを若い世代にアプローチしていきたいと思っています。回覧版や掲示板にホームページにアクセスできるQRコードを載せました。また、毎月発行している自治会だよりでもホームページで情報を発信している旨を宣伝しています。ホームページを見てくれる人を増やし、色々な意見をいただきながら、進めていきたいと考えています。

役員の中にもスマホの使い方が苦手な人がいて、スマホでの見方が分からないというご意見をいただくことがあったので、さっそくトップページにスマホからの見方、操作方法を載せました。若い人だけでなく様々な世代の人に関心を持って見てもらえるように、もっともっと使いやすく、アクセスしやすいように改善していきたいです。

有事の活用可能性を検討していきたい

鷺南自治の会 高橋氏:

ふだんは年間行事のお誘いと報告などに使っているので、平常時の回し方は知見がたまってきたように思います。今後は有事の場合の緊急連絡、例えば避難所の開設などの区からの情報の伝達等、スピードが必要で回覧の準備をしていられない、掲示板に載せても足腰が悪いおばあちゃんは見に行けないよね、という場合での公式LINEの活用可能性を検討していきたいと思います。

司会:いざという時、出かけなくても手元で情報を見られる、届けられるのもデジタルの良さですね。

質疑応答

●ホームぺージに関するご質問

Q:ホームぺージと自治会だよりは目的によって使い分けているのでしょうか。

西蒲田二・三丁目自治会 相原氏:

ホームぺージで自治会だよりを一年分見られるようにしています。自治会だよりは回覧板で回した後は見れなくなります。ホームぺージだと過去分も掲載できるので、それを念頭に置いて自治会だよりを作っています。

Q:更新作業の頻度はどれくらいですか。

西蒲田二・三丁目自治会 相原氏:

作成当初は月に1回程度更新すればいいと思っていたのですが、まとめて更新するよりも、行事など発信したい情報が出てくるとき、こまめに更新したほうがかえって楽と思うようになりました。Googleサイトは更新して手元のスマホですぐ確認ができて便利です。

Q:認知度やアクセス数などは把握できるのでしょうか。

西蒲田二・三丁目自治会 相原氏:

アクセス数を集計できるツールはあるそうです。試してみたのですが、少し難易度が高くてまだできていません。アクセス数は是非知りたいので、ツールを勉強していきたいと思っています。

●LINEに関するご質問

Q:公式LINEアカウントの周知はどのようにしていますか。

鷺南自治の会 高橋氏:

町会の会員に限定したLINEとしているので、回覧版での周知のほか、大きなイベントのときなどにこちらから声をかけて登録してもらっています。

Q:オープンチャットではなくて、公式LINEを選択した理由をお聞かせください。

鷺南自治の会 高橋氏:

オープンチャットの魅力も感じていたのですが、公式LINEであれば登録者同士のアカウントが見えず、町会が把握できないところで個別に繋がってトラブルになることを防げることもあり、公式アカウントを選びました。

進行:

補足です。LINEには、今回作成した公式アカウントのほかに、オープンチャットという機能があります。公式アカウントは、情報を一方的に発信するのに適しています。オープンチャットは、参加者同士が自由に発言できるチャットルームのようなものです。交流を促したい場合はオープンチャットが良いと思いますが、今回のような情報の「発信」がメインであれば公式LINEが使いやすいです。

Q:公式LINEのランニングコストはいくらですか?

鷺南自治の会 高橋氏:

1月までは無料プランで運用していましたが、2月から有料プランに切り替えました。月額5,500円(税込)です。料金プランによって、送信できるメッセージの通数が異なります。

広報予算として、年間約10万円を計上しています。そのうち、LINEの運用費として6万6,000円が経常的にかかっていくということを、10年間の覚悟としては計算に入れています。

区に、デジタル広報費が恒常的にかかることが心配だと相談しました。公式LINEの支払いには(認証済ではないアカウントの場合)クレジットカードしか使えません。助成金利用にクレジットカードが使えない問題を相談したところ、中野区の場合はクレジットカード決済を認めてもらえる広報用予算を助成金(※)で申請できることになり、そちらを活用することになりました。お住まいの地域によって事情が異なるかもしれません。

※中野区の「区民公益活動に関する助成(政策助成)」の一環として申請できる「加入促進助成金」のこと

Q:デジタル移行にあたって、反対意見はありましたか。

鷺南自治の会 高橋氏:

恒常的に費用がかかることにはアレルギー反応もありました。一方で、長年役員を務めてくださった70-80代のベテランの方々が、若い世代が関心を持ち始めたことに気づいてくれました。

若い人が町会に何か新しい風が吹いてきているという期待感を感じ取れるように、公式LINEアカウントのローンチ前の段階から、「今こういうのに取り組んでいます、お楽しみに!」と回覧などでアピールしてきました。その結果、20代から50代の若い世代が中心となって役員会とは別にサポーターズミーティングを立ち上げることができました。今日私が来ているTシャツやロゴのデザインなども若手が担当しています。それに対してベテランの方々は、予算の使い方をアドバイスしてくれたり、応援してくれたりしています。

●お二人へのご質問

Q:役員からデジタル化に対して抵抗がありそうです。また、理解もしてくれなさそう。自分一人に任されてしまいそうなので、促進したいが続けて行く自信がありません。

西蒲田二・三丁目自治会 相原氏:

役員全体がホームページを作りたいという思いは一致していました。誰が取り組むかが問題でしたが、私も多少の知識があったので取り組むことにしました。鷺南自治の会さんのお話にあった、サポーターズミーティングをもてるようにしていきたいです。今は孤軍奮闘ですが必ず仲間は増えていくと確信しています。先日、近所の若い夫婦に、ホームぺージを作ったから見て意見を聞かせて、という話をしました。そのように、意見を聞きながらその流れで応援してよ、というところまで持っていきたいと思っています。

鷺南自治の会 高橋氏:

当初は私も孤軍奮闘でした。講座も一人で参加予定だったのですが、参加条件に「できれば2人で参加ください」とあったのをいいことに、ちょっと手伝ってくれると嬉しいなと声をかけて2人で参加しました。同席してくれた方は次年度から会計補佐に入ってくれます。新しい取り組みをはじめて、「あれ、楽しそう」となると、関わってもいいかなと思ってくれることを体感しているところです。

Q:インターネットが苦手な世代への対応はどのようにされていますか。

西蒲田二・三丁目自治会 相原氏:

スマホが使えない高齢者の方もいらっしゃいます。高齢者向けのスマホ教室でQRコードの読み込み方を教えたところ、自治会のホームページが見れて喜んでいただけました。そのように徐々に広げていければと思っています。

鷺南自治の会 高橋氏:

デジタル化を進める上で、「クラウド」などの言葉、概念を説明するのが大変です。具体的な事例を交えながら説明するように心がけています。

また、プロボノワーカーさんから助言をもらったことですが、紙の広報も継続しています。デジタル広報に移行しつつも、紙の広報も残すという図式を役員に示しました。

会員向けのスマホ教室も、高齢者の方にはハードルが高いようなので、「ケータイのよろず相談」といった名前で相談会を開催することにしました。

相談役のスタッフも私のような年齢だと気を遣わせてしまうので、さらに若い世代にお願いし、孫に聞くような感覚で気軽に相談してもらえるようにしました。

分科会テーマ:運営を効率化しよう!

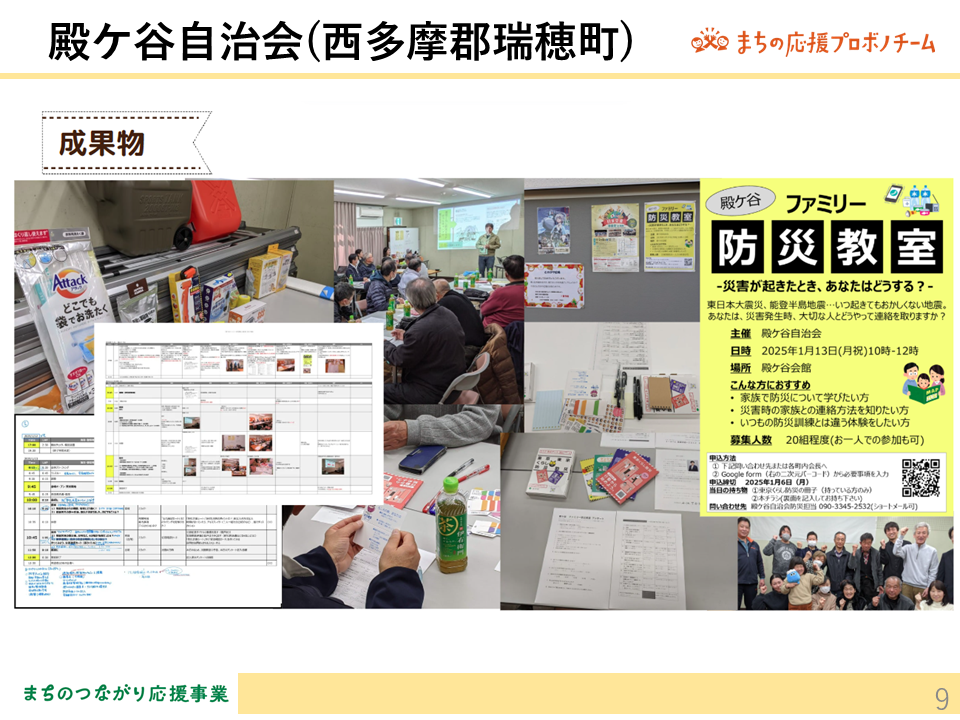

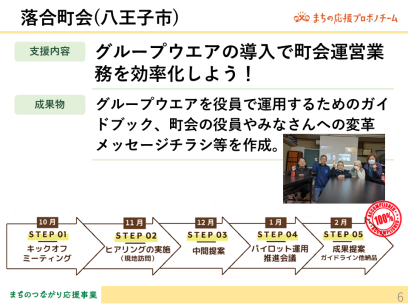

「運営を効率化しよう!」をテーマに、八王子市の落合町会会長の藤澤さんと冨樫さん、西多摩郡瑞穂町の殿ケ谷自治会の古閑さんをゲストにお迎えし、プロボノチームと協働で「グループウエアの導入による町会業務の効率化」、「ファミリー防災教室の企画・運営」に取り組んだプロジェクトの背景や取り組み内容についてお話を伺いました。

町会・自治会の概要とプロボノが取り組んだ内容についてお伺いします

落合町会 藤澤氏:

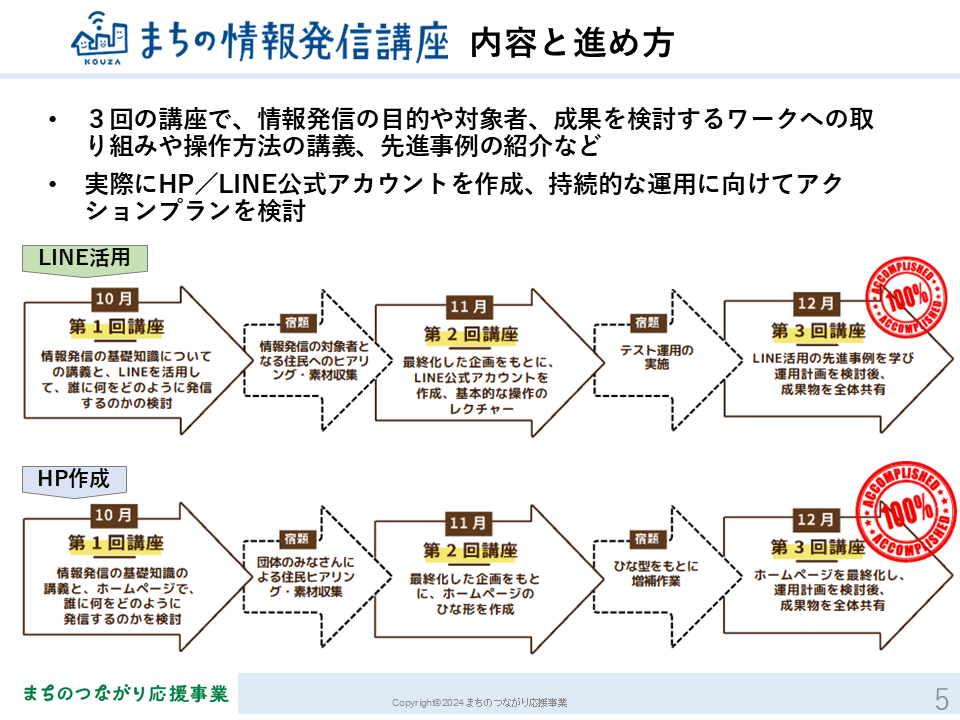

八王子市西部に位置し、高尾山のふもとの自然豊かな地域にあります。世帯の高齢化が進み、年配の居住者が多くなっています。グループウエアの導入で町会運営業務の効率化を目指して、町会の活動をより効率化し、共有化を実施しました。成果物としては、グループウエアを役員で運用するためのガイドブック、町会の役員やみなさんへの変革メッセージチラシ等を作成しました。

八王子市西部に位置し、高尾山のふもとの自然豊かな地域にあります。世帯の高齢化が進み、年配の居住者が多くなっています。グループウエアの導入で町会運営業務の効率化を目指して、町会の活動をより効率化し、共有化を実施しました。成果物としては、グループウエアを役員で運用するためのガイドブック、町会の役員やみなさんへの変革メッセージチラシ等を作成しました。

殿ケ谷自治会 古閑氏:

瑞穂町東部、武蔵村山市に隣接している地域です。戸建8割、住民は65歳以上が3割程度、家族構成は様々です。災害時には家族ごとの防災計画を立てる必要があると考え、「ファミリー防災教室」の企画・実施を行いました。

瑞穂町東部、武蔵村山市に隣接している地域です。戸建8割、住民は65歳以上が3割程度、家族構成は様々です。災害時には家族ごとの防災計画を立てる必要があると考え、「ファミリー防災教室」の企画・実施を行いました。

成果物やプロジェクト内容についてお聞かせください

書類管理にグループウエアを導入。個人情報取り扱いのガイドラインも設定

落合町会 藤澤氏:

高尾ってご存じだと思いますが、その高尾山のふもとに住んでいます。結構古い町で町会内に関東綱五郎の住宅跡があったりして、昔からの町です。住民の平均年齢も高くなってしまって高齢化が進んでいます。

高尾ってご存じだと思いますが、その高尾山のふもとに住んでいます。結構古い町で町会内に関東綱五郎の住宅跡があったりして、昔からの町です。住民の平均年齢も高くなってしまって高齢化が進んでいます。

今回のプロボノでの成果物でいうと、とてもいいモノを作ってもらいました。町会事務の効率化をするにあたって、業務の棚卸をやって、その中の無駄なことをどんどんデジタル化していってもらったことがとても助かりました。もう一点、昔の感覚では個人情報の取り扱いのガイドラインというのがどうしても後回しになってしまいますが、そのあたりにも目を向けてもらい、私たちが気付かないところまで配慮してもらえた。そういった意味で成果物については大変満足しています。

ただ、次の課題としては、それをどうやって継続していくかということが残っているという段階です。

落合町会 冨樫氏:

町会の中にはいろいろな部(文化部、育成部など)があって、年間の活動を行う中でそれぞれに書類が発生していて、それを今では各部の担当者がUSBメモリで書類を管理していて、引継ぎ時にはそれを直接渡すというようなことをしていました。USBメモリは結構壊れるし、それを持っている人しか書類を触れなくなっていたので、それを何とかしたいと考えていました。

今回のプロジェクトでグループウエアを導入してクラウドのストレージを持つことができ、町会および各部の運営に必要な書類はそこに全部集めたらどうかということを考えました。ただ、書類を入れるだけだと他の部の人に見られたくない書類もあるので、きめ細かくアクセス制限を設けて情報の制限をかけるようにしていただきました。まだ、アクセス権限の設定状況については十分に引継ぎを受けていませんが、その部分に関しては満足しています。

「ファミリー防災教室」の運営を丁寧にサポート

殿ケ谷自治会 古閑氏:

プロジェクトの立ち上がりからの経緯を少しお話します。防災についてはどこの町会・自治会さんも関心があるし、取り組まなければならない課題だと思っています。一方、町会・自治会の会員が減っていく中で、それを担っていく人が少なくなっていく状況です。我々も、ご多分に漏れずコロナ禍もあり、しばらくは活動ができていませんでした。区市町村からやってくださいということに倣ってやっていただけの防災訓練に対して、自治会内でもそれでは意味がないのではないかとの話がありました。

プロジェクトの立ち上がりからの経緯を少しお話します。防災についてはどこの町会・自治会さんも関心があるし、取り組まなければならない課題だと思っています。一方、町会・自治会の会員が減っていく中で、それを担っていく人が少なくなっていく状況です。我々も、ご多分に漏れずコロナ禍もあり、しばらくは活動ができていませんでした。区市町村からやってくださいということに倣ってやっていただけの防災訓練に対して、自治会内でもそれでは意味がないのではないかとの話がありました。

そこで自分たちでやれることは何だろうと考えて、家族ごとの防災計画を作ろうと考えました。それが「ファミリー防災教室」です。その中でも災害時の安否確認や避難誘導、救助が重要になってきます。プロボノチームには最初の安否確認など家族の防災計画づくりについてお願いしました。もう一方の避難誘導や救助については別の専門家にお願いをしました。

昨年5月にまちの応援プロボノチームの説明会に申し込んだあと、8月に事務局からヒアリングに来ていただきました。2時間ぐらいのヒアリングでしたが、その時の記録がとても細かく正確に書かれていたのでとても驚きました。

その後、プロボノチームのみなさんと10月に顔合わせのキックオフミーティングが行われました。ヒアリングの内容に基づき、それぞれが何をやるかについて話をしました。我々のしなければいけないことはわかっていたつもりでしたが、それを伝えることについてはまだできていないと思いました。その後何回か会議を進めて、本格的に「ファミリー防災教室」を実施したのは今年の1月と2月の2回です。

プロボノチームのみなさんには、このイベントの目的の絞り込みや伝えたいこと、伝え方等について本当に事細かくサポートしていただきました。イベントの当日も配布物の準備をとても丁寧にやっていただき感動しました。とてもいい数カ月を過ごさせていただいたと思っています。

進行:

今回ご紹介させていただいている町会・自治会さんはプロボノの成果物や関わり方が異なった2例だと思います。落合町会さんの場合は、グループウエアの導入に際してマニュアルや業務フロー図のような成果物がありますが、殿ケ谷自治会さんの場合は、イベントの企画や当日の運営のサポートが成果物になっています。

また、この分科会のテーマである「効率化」については、落合町会さんの場合は、業務の効率化をデジタルを使って改善したということですが、殿ケ谷自治会さんの場合は、外部のリソースをうまく活用して、自治会のみなさんだけではなかなか実現しなかったことが可能になったという意味での効率化ということかと思います。

業務の効率化を進めるにあたり苦労されたことは何ですか? また、町会・自治会内での協力はスムーズでしたか?

一歩ずつ理解を広げたい

落合町会 藤澤氏:

効率化ということで年間の使用料もかなり安いサイボウズオフィスというソフトを使っていますが、いざ町会の216世帯(1世帯3人ぐらいで700人ぐらい)のうち、どれだけの人が理解しているか、スマホを持って操作できる人がどれだけいるかというのが問題としてあります。プロジェクトの途中でパイロット運用をするためのプレゼンテーションを役員の人たちにやってもらいましたが、なかなか理解を得ることができなくて失敗に終わりました。道具(サイボウズ)の選び方と、道具を使いこなせるかという思い違いがあると思います。

ただ、実際にやってみて、説明していくと、「それはいいね!」という話になるんです。

例えば、回覧板を216世帯に回すと2週間かかるんですがそれをweb上でするとか、避難勧告みたいにすぐに伝えなければいけない場合なんかは200世帯の内50世帯だけでもすぐに伝えられることができれば残りの世帯に走り回っても効率が良くなります。

あと、情報を伝えるため(発信用)のパソコンとかが必要になりますが、そういった準備をすることが必要になってきます。システムと道具と仕組みを同時に考えていくことが大変だったかなと思っています。

落合町会 冨樫氏:

プロジェクトの途中でプレゼンテーションを一度やったんですけど、反応がとても冷淡でした。一般の町会の会員とか私たち以外の役員の人たちは、自分たちの活動に対して現状は困っていないんです。そんな中で新しいことを取り入れることに、技術的に興味のある人は別として、今困っていないのに何故そんなことをやらなきゃいけないのかという(口には出さないけれど)目でこちらを見るというようなことがあって、今後、これをどうやって周知して使っていただけるように持っていくのかというところが大きな課題だと思っています。

課題認識が共有できていたのでスムーズに

殿ケ谷自治会 古閑氏:

自治会内では役員が課題を意識していたので、みんなでやろうという感じで、スムーズに進めることができました。また、瑞穂町からも最初は話を聞きに行っていたのが、最後の方は話を聞かせて欲しいというようなことがありました。とても良かったと思っています。

質疑応答

Q:マンションの断水対応をどこに問い合わせればよいか分からなかった経験があります。町会・自治会として考えておられることはありますか?

殿ケ谷自治会 古閑氏:

行政との話をすることが大切です。行政は「公助」、自治会でやることは「自助」「共助」です。今回のイベントを進めるにあたって、何度も役場の安心安全課に足を運んで話を詰めていきました。担当者と何度も互いにやり取りをしていく中で、お互いの役割が明確になっていきました。ご質問の「どこに連絡すればよいか」は、普段から行政と繋がっていないとわからないと思います。今回のファミリー防災教室には行政の人も見学に来て、イベントの感想もいただきました。行政からの助成金の話なども含めて普段からのコミュニケーションがとても大切だと思います。

Q:サイボウズの導入では何世帯の方が使っていますか?またランニングコストはいくらですか?

落合町会 冨樫氏:

使っているのはサイボウズOfficeで、自治会関係の特別価格があり、300ライセンスまで9,900円/年(税抜)で利用できます。今はまだ本運用が始まっていないので、役員と各部の代表しかアカウント登録はしていません。最終的には全216世帯、1世帯に対して1アカウントを付与する目標を立てています。ただ、総会でその旨の了解を頂かないといけないので今後の話になると思います。

※サイボウズOffice チーム応援ライセンスについてはこちら。利用には審査があります

Q:町会で防災マニュアル作成で終わることなく「ファミリー防災教室」に広げていくところに何か苦労はありましたか。

殿ケ谷自治会 古閑氏:

私たちのアプローチは逆で、自分たちは何をしなくてはいけないのか?自分たちで何ができるのか?を考えたときに、行政と同じようなことをやってもしょうがないと思っています。

自分たちでできるのはなにかな?と思ったところがスタートでした。行政に我々のやりたいことを相談しに行って意見を求めました。

避難所を作るのは行政の仕事です。そこに物資を運ぶのも行政の仕事です。我々は、ちゃんと避難所の準備ができるまでの3日間をどうするのかということをやろうと考えました。そこをやらないと、行政が動き出す前に被害が大きくなると思うんです。その時期が大変重要で、その間になにができるのかなということを考えてきました。ここまでは自治会でやるから、後は頼むねということを(行政に)言い続けてきましたから、行政も話しやすかったんではないかと思っています。

自治会では「自助」「共助」というところを具体的に考えるということが大切だと思っています。

Q:グループウエアは高齢の役員も使いこなしていますか?

落合町会 冨樫氏:

これは人それぞれです。実をいうとインストールが一番大変なんです。アップルとかアンドロイドのアプリをサイトからダウンロードして、インストールして、最初のログインまで持っていくのが大変です。それをやってしまうと後はカレンダーを見たりとか、掲示板を見たりとか、それほど難しいことではないです。ただ、それもおぼつかない人もいらっしゃることも事実です。

落合町会 藤澤氏:

今、70代の方は使っていらっしゃいますね。OBの方も使っています。サイボウズは回覧と掲示板に対してメッセージを送ることができるので、回覧を見た人から意見を聞くことができます。例えば、どこどこで道に穴が開いていたとか、隣に新しい人が入ってきたとか新しい情報を出していただけて、一方通行じゃない情報になります。役員になれば総会の資料とかカレンダーに登録したりすることができるような設定も可能です。今は町会の役員が10名ほど、生活安全部などの各部の担当者を入れると30人ぐらいの人が使えるようになって、それ以外の人たちは内容を見るだけというように運用しようと考えています。

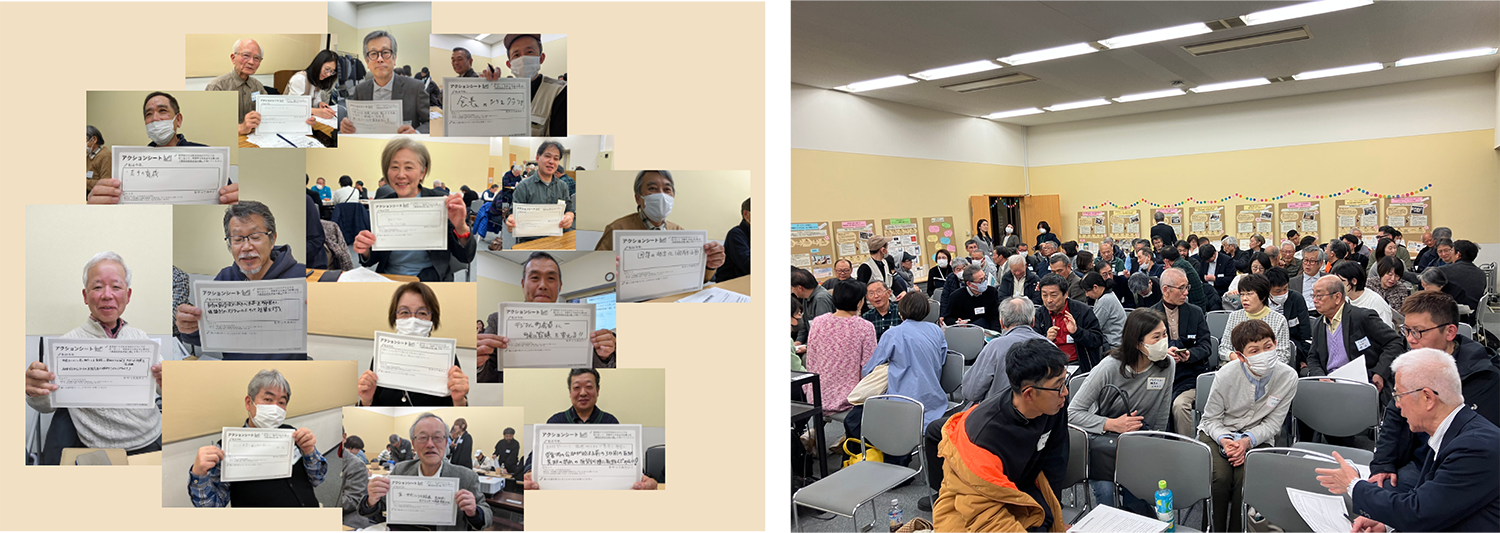

クロージング|各分科会の全体共有&交流会

各分科会の内容を全体共有したのち、各分科会内でご記入いただいたアクションシートを周りのみなさんと共有するシェアタイムを設けました。

事務局の総括 :

プロボノは、地域の外から活動に関わる「よそ者」です。

ただ、そのような「よそ者」が加わることによって、町会・自治会内に「こんな質問をされて、今まで考えていなかったことに気づいた」といったちょっとした刺激も生み出したようです。

今回発表された多くの事例から、町会・自治会が新しいことを始める際に、一緒に考えたり、刺激を与えてもらえる仲間として、外部のプロボノ人材とうまく関わっている様子がうかがえました。

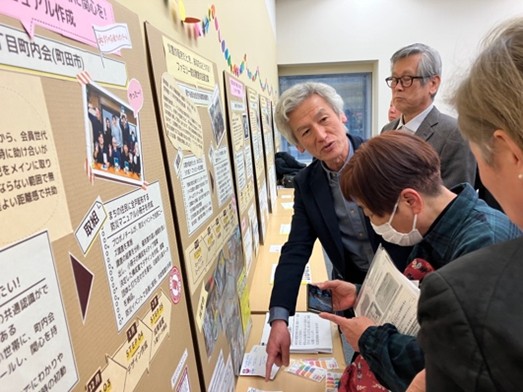

閉会後も、会場に掲示した展示ボートを見ながら、登壇団体と、参加者同士の交流を通して情報交換をしていただき、町会・自治会の枠を越えてつながる機会となりました。

お問合せ

まちのつながり応援事業事務局(認定NPO法人サービスグラント内)

お問合せフォーム

Tel:03-6419-4021