【レポート前編】

町会・自治会つながりフェスタ -知る、学ぶ、つながりを活動の力へ-

2025年3月15日に実施された「町会・自治会つながりフェスタ -知る、学ぶ、つながりを活動の力へ-」の開催レポート 前編です。

【レポート前編 目次】

●開催概要|町会・自治会つながりフェスタ ーまちの応援プロボノチーム・まちの情報発信講座2024年度成果報告会

●オープニングトーク|地域の課題解決に”つながり”を活かす(認定NPO法人サービスグラント代表 嵯峨生馬)

※各交流分科会の内容は後編をご覧ください。

開催概要|町会・自治会つながりフェスタ ーまちの応援プロボノチーム・まちの情報発信講座2024年度成果報告会

町会・自治会活動に活気が戻ってきた2024年度。さらに、まちのつながりを確かなものにしたい !そんな思いを持つ多くの町会・自治会が、団体の課題を外に開き、解決を目指してプロボノ・プロジェクトに取り組みました。令和の町会・自治会の活動とは? 様々な事例からそのヒントを紐解き、参加者同士の交流を通して理解を深めていく機会として開催しています。

- 日時:2025年3月15日(土)14時00分~16時30分

- 会場:新宿NSビル 3階G会議室

当日は、町会・自治会所属の方々を中心に、まちづくりや町会 自治会の活動に関心を持つプロボノワーカーはじめ企業、団体、個人、区市町村の町会・自治会担当者等、登壇者含め100名以上の多様な方たちにご参加いただきました。3つのテーマで交流分科会を設け、参加した団体の生の声を届け、町会・自治会の抱える課題解決の方法としての「プロボノ」について広く知っていただくと同時に、町会・自治会同士の交流や情報交換をしていただくことで、つながりを醸成する機会となりました。

オープニングトーク|地域の課題解決に”つながり”を活かす

登壇者:嵯峨生馬 認定NPO法人サービスグラント代表

長く続いてほしいのは活動?それとも課題?

まず、皆様に質問です。「町会・自治会の活動が長く続いてほしいですか?」おそらく、ほとんどの方が「続いてほしい」とお答えになるでしょう。

まず、皆様に質問です。「町会・自治会の活動が長く続いてほしいですか?」おそらく、ほとんどの方が「続いてほしい」とお答えになるでしょう。

では、別の質問です。「町会・自治会の課題も長く続いてほしいですか?」もちろん、答えは「続いてほしくない」ですよね。

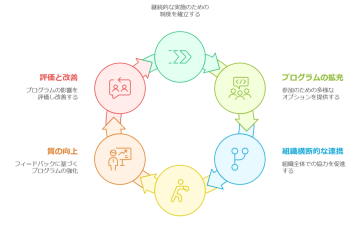

では、課題を放置するとどうなるでしょうか。

例えば、回覧板や掲示板といった従来の方法では、若い世代に情報が届きにくいという課題があります。その結果、町会・自治会の加入者が増えない可能性があります。

また、活動がマンネリ化してしまうと、参加者が減少するかもしれません。新しい人が加入したいと思っても、受け入れ体制が整っておらず、結局参加できず、既存メンバーへの負担が増加するかもしれません。このような状況が続くと、町会・自治会の活動はますます困難になっていきます。

では、課題を解決するとどうなるでしょうか。

例えば、情報発信をデジタル化し、ホームページを作成すれば、興味を持った人が加入してくれるかもしれません。活動内容に新しい要素を取り入れれば、参加者は活動をより楽しむことができます。町会・自治会長や各役員さんが、普段どんな作業をやっていらっしゃるのか、書き出されてないとやっぱり分かりにくいことがあります。運営マニュアルがあると、新しい方はそれを見てこれやったら手伝いますよとなる。そうすると担い手が広がっていきます。

課題を放置すれば、町会・自治会は衰退の一途をたどります。しかし、改善に取り組むことで、担い手が増え、活動が活性化し、より良い地域社会を実現できます。

“つながり”を生み出す秘訣とは?

地域コミュニティには様々な課題があることは分かっているが、解決できずに困っているという声も多く聞かれます。そこで、本日は「つながり」をテーマに考えていきたいと思います。

東京は人口が多い一方で、町会・自治会活動に関わっていない人も多くいます。これらの人たちとつながりを作り、少しずつ地域活動に巻き込んでいくにはどうすれば良いのでしょうか。これが今日のテーマです。東京都内には様々な規模の町会・自治会がありますが、担い手不足は共通の課題です。例えば、3,000人が暮らす地域で運営メンバーが50人だと、参加率は約1.6%です。加入率よりも、実際の参加率が非常に低いことの方が問題です。

しかし、悲観する必要はありません。そこには大きな伸びしろがあります。

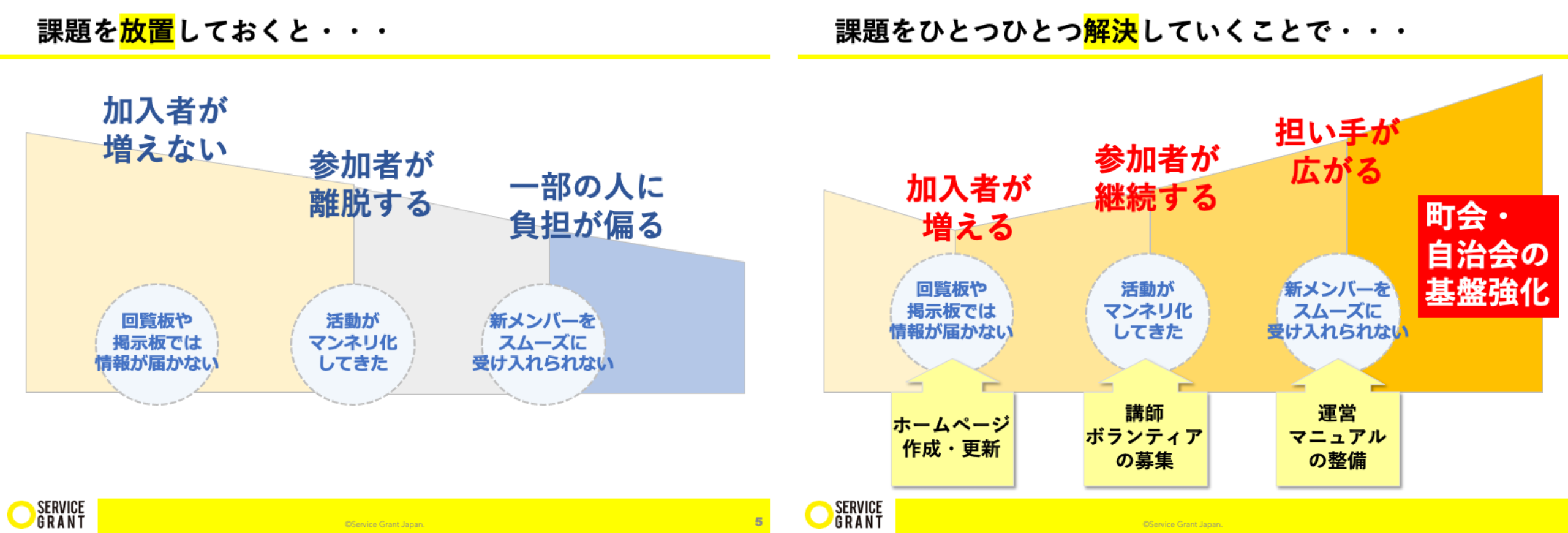

内閣府の調査によると、約6割の人がボランティアに関心を持っています。ボランティアに関心がある人は多いものの、過去1年間に実際に参加した人は4人に1人にとどまっています。関心を行動に移すにはどうすれば良いかが課題です。

ボランティアに関心がある人にどのような活動をしたいか聞いたところ、イベントや行事など、初心者でも簡単にできる活動が人気です。また、自分の経験やスキルを生かせる活動にも関心が集まっています。重要なのは活動のバリエーションです。簡単な作業だけでなく、スキルを生かせる活動も用意することで、多様な参加を促すことができます。

また、ボランティア募集において、活動場所が身近な地域であることは大きな魅力であり、町会・自治会活動はこの点においてアピールできるといえます。

また、ボランティア募集において、活動場所が身近な地域であることは大きな魅力であり、町会・自治会活動はこの点においてアピールできるといえます。

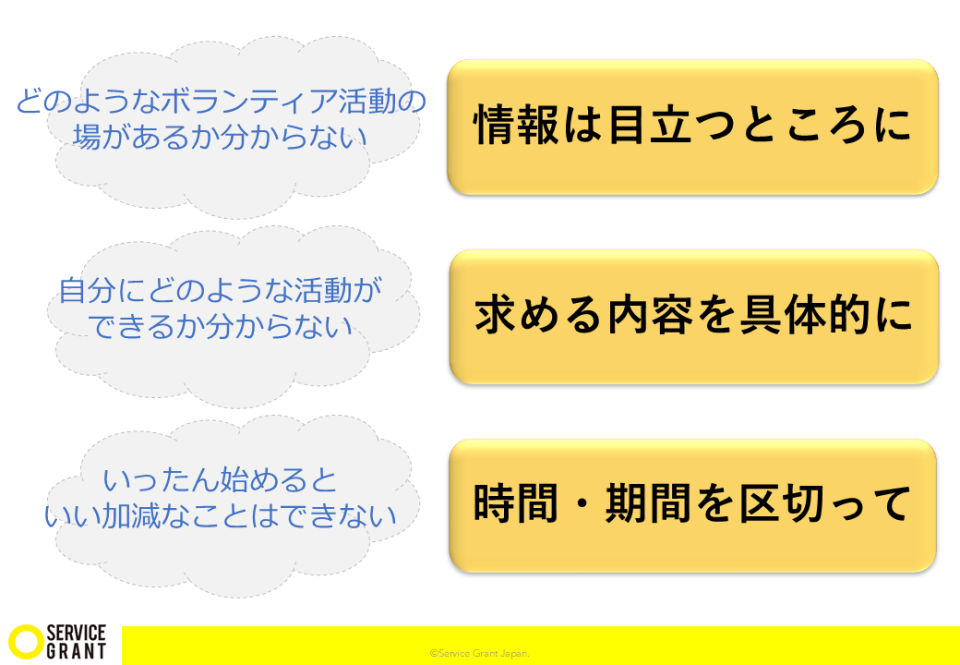

そして、ボランティアに参加する人も不安にもぜひ耳を傾けていただきたい。ボランティア関心層になぜやらないかを尋ねた調査のトップ3のまず1つ目は、どこでどのようなボランティアの場があるかわからない、2つ目は、自分にどのような活動ができるかわからない、3つ目は、いったん始めたらいい加減なことはできないです。

みなさんが、町会・自治会で担い手を募集する時に、ボランティアに関心がある人たちのこの3つの不安に配慮した発信をしていくことが大切です。

例えば、1つ目の「どのようなボランティアの場があるかわからない」について、こういう役割があります、こんなボランティアをやってほしいと掲示板に頻繁に貼る、ホームページでもどんどん発信してください。

2つ目、「自分にどのような活動ができるかわからない」には対しては、例えば、求める内容を具体的に書く。初めての方でもどなたでもできる軽い作業ですと言われてもわからないので、これはイベントの受付で何時から何時までこう対応していただく人を募集します、とか、パワーポイント資料を10枚ぐらい作ってほしいとか、エクセルでまとめてほしいですなど具体的に書くってことが大事です。

そして3つ目、「いったん始めるといい加減なことができない」という人には、今回は何月から何月の期間ですよとか、1回あたり何時間ぐらいで、トータル何回ぐらいですよ、というかたちで、時間や期間をはっきり示してあげる。最初の一歩を踏み出すときには、お願いしたい内容を明確にしておくと安心して参加していただけます。

“WHY(目的)”を伝え心に響く呼びかけを

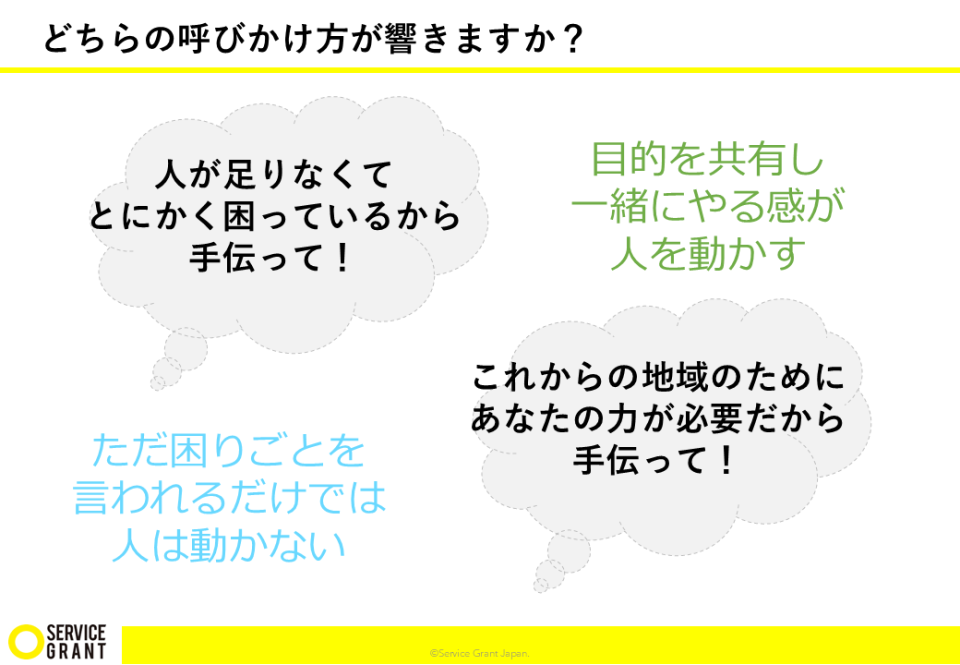

何をしてくれるのかという具体的な話も大切ですが、最も重要なのは「WHY(目的)」です。

何をしてくれるのかという具体的な話も大切ですが、最も重要なのは「WHY(目的)」です。

例えば、「人手不足で困っているから手伝ってほしい」とか、「加入者が減って高齢化も進んでいるから手伝ってほしい」と言われても、気持ちは盛り上がりませんよね。

しかし、「これからの地域のためにあなたの力が必要だから手伝ってほしい」と言われたら、同じ手伝いでも心に響くでしょう。ただ単に困りごとを伝えるだけでは、人は動かないのです。目的を共有し、一緒に取り組むという姿勢が大切です。

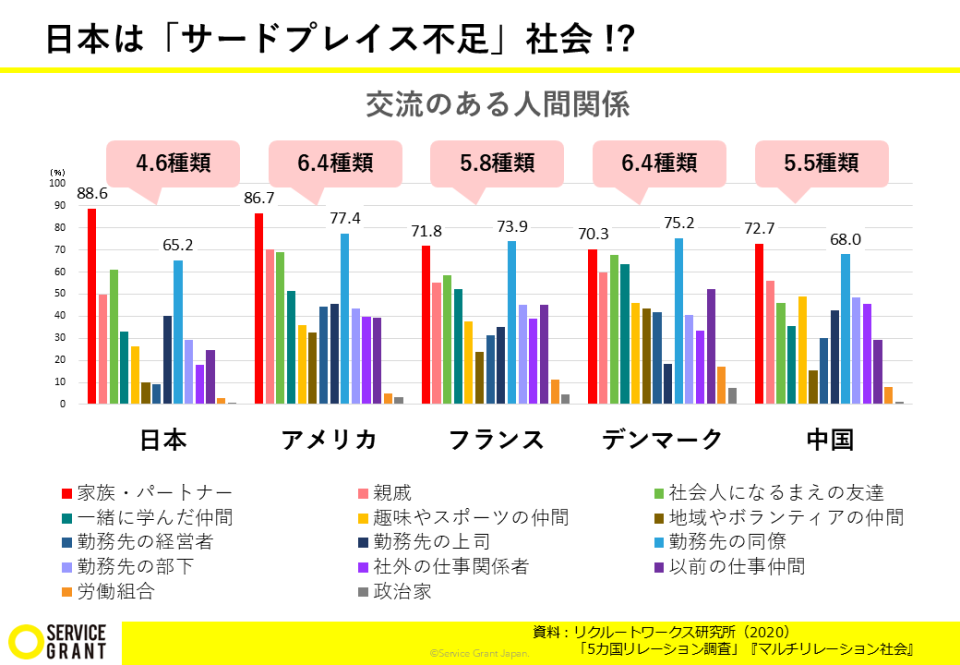

担い手不足は日本全国の共通課題であり、人口減少が進む中で、特に東京では一人暮らしの高齢者世帯が増え、孤独も深刻化していきます。つまり、東京ではつながりが断ち切られる環境が広がっているという危機的な状況にあります。実際、日本人は他の国と比べてつながりが不足しているというデータもあります。

日本、アメリカ、フランス、デンマーク、中国の5カ国で、どのようなつながりがあるかを調査しました。その結果、家族やパートナーとのつながりはどの国もほぼ同じくらい高いものの、職場以外のつながりは日本が少ないことが分かりました。交流のある人間関係の数は、日本が平均4.6種類であるのに対し、他の国は5.5~6.4種類と多いのです。

日本、アメリカ、フランス、デンマーク、中国の5カ国で、どのようなつながりがあるかを調査しました。その結果、家族やパートナーとのつながりはどの国もほぼ同じくらい高いものの、職場以外のつながりは日本が少ないことが分かりました。交流のある人間関係の数は、日本が平均4.6種類であるのに対し、他の国は5.5~6.4種類と多いのです。

つまり、日本はつながり不足の社会と言えます。しかし、これは裏を返せば伸びしろがあるということです。

人口は減っても、関わりしろは増やせる

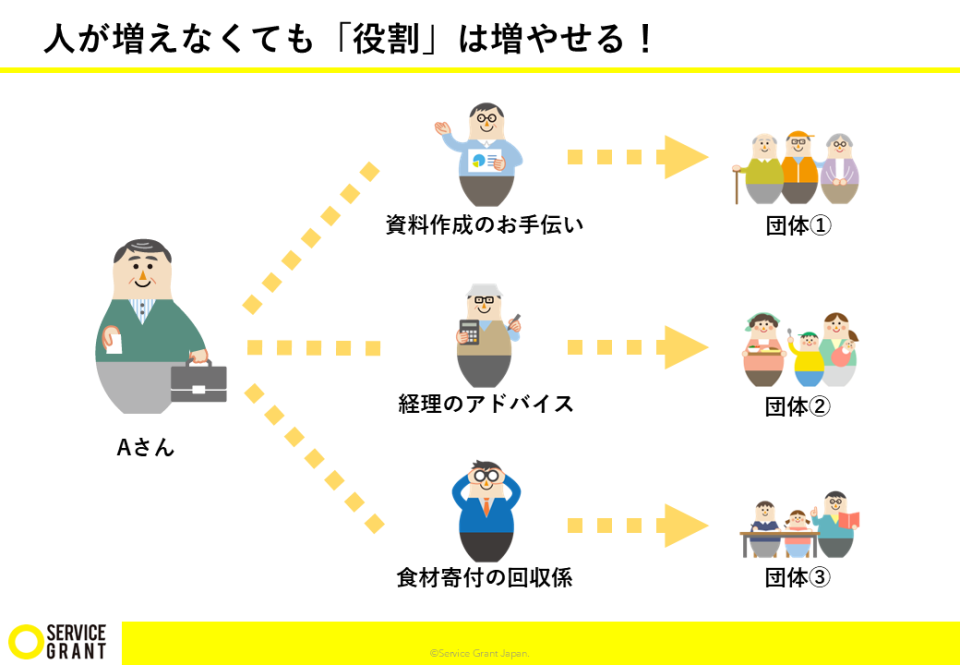

日本の人口はこれから減少していくことは確実です。しかし、役割を増やすことは可能です。

日本の人口はこれから減少していくことは確実です。しかし、役割を増やすことは可能です。

例えば、Aさんという人がいるとします。この人は1人ですが、3つの地域の団体に関わっているとしましょう。団体①では資料作成を手伝い、団体②では経理のアドバイスをし、団体③では寄付の回収係をすると、Aさん1人でありながら、3つの団体のメンバーが1人ずつ増えたことになります。

人口が減る社会では、1人が多くの役割を担うことで、結果的に担い手が増える社会をつくっていく必要があります。つまり、団体の皆さんが役割を切り出し、様々な関わりしろをつくることで、関わるメンバーを増やすことが大切です。

課題解決と、多くの人が関われる機会を作ることは、同時に実現できます。

町会・自治会の皆さんは、以下の2つを言葉にしてぜひ発信してみてください。

1つ目は、「どんなまちを目指したいか」というビジョンです。夢を語り、人々の共感を呼び起こしてください。

そして、2つ目は、「具体的な関わり方を示す」ことです。小さなことでも構いません。具体的に示すことで、仲間が広がっていくはずです。皆さんには、このようにして地域のつながり創生を目指していただきたいと思います。

それらの実践については、この後の分科会でより理解を深めていただければと思います。

お問合せ

まちのつながり応援事業事務局(認定NPO法人サービスグラント内)

お問合せフォーム

Tel:03-6419-4021