はじめに

近年、人的資本経営への関心が高まっています。従来の人材育成が、資格取得や専門性の向上など、個人のスキルアップに主眼を置いていたのに対し、人的資本経営では組織の持続的な価値創造を支える人材の戦略的な育成・活用が重視されています。その中で、越境学習は新たな可能性を持つ手法として注目を集めています。

多くの企業で、人材育成担当者は「社員の視野をいかに広げるか」「新しい価値創造をどう促すか」という課題に直面しています。この課題に対し、外部での学びを通じて新たな視点や発想を獲得する越境学習は、有効なアプローチの一つとなりつつあります。ただし、その導入と運用には試行錯誤が必要です。既存の研修体系にどう組み込むか、どのように効果を測定するか、組織全体にどう展開していくか―これらは多くの企業に共通する検討課題となっています。

このような状況の中、リコーリースは越境学習の一環としてプロボノリーグへの参画を進めています。同社のが目指す人材像は「変異を自ら創り出し、変異を受け入れ、自らも変異することにより新たな循環を創造できる人材=働きがいを自ら創り出せる人材」です。「新たな強み、さらなる専門性の獲得を通じた、変異につながるスキルおよび機会の提供」を人財育成の方針として掲げ、その中の施策のひとつに越境学習を位置付けています。

本稿では、リコーリースの事例を通じて、越境学習の導入から運用、そして組織への展開までのプロセスを具体的に見ていきます。これは、人材育成の新しいアプローチを模索する企業にとって、実践的な示唆となるはずです。

なお、本稿は2024年12月9日に実施した、リコーリース株式会社 グループ人財統括本部 人事部 人材開発課 石原氏、髙橋氏へのインタビューに基づいています。プロボノリーグ企画運営であるサービスグラントが、越境学習を通じた人材育成の実践について詳しくお話を伺いました。

目次

2. リコーリースにおける実践と成果

3. 越境学習がもたらす組織変革への示唆

1. 越境学習導入の背景

人材育成の課題認識

多くの企業で、従来型の人材育成施策の限界が認識されつつあります。特に、指定された研修プログラムの受講や資格取得だけでは、変化の激しい事業環境に対応できる人材の育成が難しくなってきています。

リコーリースでもこの課題に直面していました。「当社社長は、よく『ノミとコップ』の寓話で人事戦略を語っています。コップの中のノミは、蓋をしていたら蓋の高さまでしか飛ばない。けれども、蓋を開け、他のノミが高く飛んでいるのをみると蓋の高さ以上に飛ぶようになると。」と石原氏は説明します。この比喩は、多くの企業が直面している人材育成の課題を端的に表しています。

越境学習への注目は、このような課題への対応策として広がっています。リコーリースでは、2年前から自己研鑽系のプログラムを導入し、「自ら学ぶ文化」の醸成を進めてきました。「階層別研修など実施していますが、社員自ら、何をやるべきか、学ぶべきかといった、自分で学ぶ力をつけてもらうことが大切だと考えています」と石原氏は語ります。

プロボノリーグ選択の理由

越境学習のプログラムは様々ありますが、プロボノリーグは普段の業務では得られない体験ができるプログラムです。「リアルな社会課題に対して、初めて顔を合わせたメンバーで、ビジネススキルを活用して具体的な成果を出す」、このプロボノリーグの特徴がリコーリースの組織の戦略的目標と同じ方向性を示すものでした。

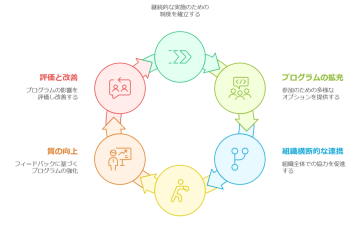

中期経営計画の目指す姿(リコーリース提供)

越境学習の導入において最も重要なのは、組織の戦略的目標との整合性です。リコーリースでは、その戦略的目標の中で、プロボノリーグ参加を選択した理由は以下のものでした。

第一に、リアルな社会課題の現場に触れる機会と本気の協働です。非営利組織が抱える実際の課題に向き合い、限られた時間の中で成果を出すというプロセスは、既存の枠組みを超えた思考と行動を必要とします。石原氏は導入時の期待として、社員が新しい環境で自身の可能性に気づけるのではないかと考えました。

第二に、多様性のある環境での協働経験です。異なる企業から参加する初めて出会うメンバーとのチーム活動は、コミュニケーション能力と柔軟な思考力を養う機会となります。普段の業務では得られない、新鮮な視点との出会いの場となるのです。

第三に、既存のビジネススキルの活用と発展です。通常の業務で培ったスキルを異なる文脈で活用することで、自身の強みの再発見や新たな可能性の開拓につながります。社会課題解決の現場で既存のビジネススキルを活用する経験は、社員が「自分事化」として新たな価値創造に取り組むきっかけとなり、新規事業創出にもつながると考えました。

2.リコーリースにおける実践と成果

実践を通じた個人の変化

プロボノリーグへの参加は、社員に具体的な変化をもたらしています。

プログラム中に実施されるリフレクションや360度評価を通じて、参加者は新たな気づきを得ています。参加者の一人は、支援先のボードメンバーとの議論を通じて、「今の枠組みでやっているから当たり前だったことが評価されると気づける」と語ります。これまで当然と考えていた業務上の判断や提案の価値を、異なる視点から再発見する機会となったのです。「外に出てみたら、できるんだ!」という実感は、そこから生まれた自信の表れと言えるでしょう。

プロボノリーグ2日目 支援先の活動について説明を受ける様子

石原氏と髙橋氏は、当初は「社員が集まらないんじゃないか」という不安もあったと言います。ただ、実際には「自分のスキルを試したい」「支援先のテーマに関心があった」といった自発的な動機による応募が集まりました。社員のソーシャルな関心は予想以上に高いことが分かったのです。

参加者を支える一連のサポート体制も、この効果を高めています。事前の三者面談による目標設定、プログラム終了後の「ラップアップミーティング」におけるサービスグラントから提供されるアセスメントを用いた振り返りなど、各段階での丁寧なフォローにより、参加者は経験を具体的な学びへと深めています。

組織内での展開

プログラムの効果は、個人の学びを超えて組織全体に波及しています。社内掲示板でのレポート共有により、直接参加していない社員も参加者の経験から学ぶ機会が生まれました。例えば、ある参加者がNPOでの支援活動を通じて得た「ステークホルダーとの合意形成の工夫」が、社内の業務改善に活かされるなど、具体的な知見の還元も始まっています。「いろいろな活動を行っている社員を社内に周知し、追体験してもらえるようにしている」と髙橋氏は説明します。

特に注目すべきは、参加者同士の自発的なつながりの形成です。ラップアップミーティングをきっかけに、1期生(2023年度参加者)と2期生(2024度参加者)の交流が生まれ、「社内越境」をテーマにした新たな活動が始まっています。これまであまり接点のなかった部署間でも、プロボノ経験者を中心とした対話が生まれ始めています。また、普段は越境的な活動に消極的だった部署からも応募が増えるなど、組織全体の雰囲気にも変化が見られ始めています。

プロボノリーグ2日目 フィールドワークの様子

さらに、予想外の効果として、新規事業創出への視点の広がりや、他社との協働による人材育成という新しい可能性も見えてきました。「なぜ今まで研修は一社前提だったんだろう」という気づきは、越境学習の新たな展開の可能性を示唆しています。

「一つの施策だけでの変化は難しいが、新たな動きのきっかけになっている」という石原氏の言葉は、地道な取り組みの重要性を示唆しています。小さな変化の積み重ねが、組織全体の変革につながっていく様子が見え始めているのです。

3. 越境学習がもたらす組織変革への示唆

リコーリースの事例から見えてきた変化の兆しは、越境学習が組織にもたらす可能性を示唆しています。ここでは、その経験から導き出される普遍的な示唆について考えてみましょう。

効果測定の視点

越境学習の効果をどのように測定し、評価するかは、多くの企業が直面する課題です。定量的な指標での測定が難しい中、以下のような複数の観点からの観察が有効です。

まず、個人の行動変容の観察です。プログラムを通じて得た気づきや経験が、日常業務でどのように活かされているか。例えば、異なる立場の意見をより積極的に取り入れるようになった、前例にとらわれない提案ができるようになったなど、具体的な変化として表れてきます。

また、組織内のコミュニケーションの変化も重要な指標となります。部署を超えた対話の増加、自発的な学びの共有、新しいネットワークの形成など、組織の活性化を示す兆候を捉えることで、プログラムの効果を評価することができます。

組織変革への実践的示唆

越境学習を組織変革につなげるには、以下の点に留意する必要があります:

1.学びの共有と展開

- 参加者の経験を言語化し、共有する場の設定

- 参加者同士のネットワーク形成支援

- 非参加者も巻き込んだ対話の促進

- 既存施策との接続

- 人材育成体系における明確な位置づけ

- 新規事業創出など、他の取り組みとの相乗効果

- 評価の仕組みとの連動

- 組織文化への働きかけ

- 自発的な学びを奨励する風土づくり

- 部署を超えた対話の促進

- チャレンジを支援する環境の醸成

持続的な効果に向けて

越境学習の効果を一過性のものにせず、組織の持続的な変化につなげていくには、長期的な視点での取り組みが欠かせません。

第一に、個人の学びを組織の資産として活かす仕組みづくりです。経験の共有や対話の場を通じて、個人の気づきを組織の知恵へと発展させていく過程が重要となります。例えば、定期的な実践報告会の開催や、部門横断的なプロジェクトでの知見の活用などが考えられます。

第二に、既存の人材育成施策との有機的な連携です。越境学習で得られた視点や経験を、様々な場面で活用できる機会を設けることで、より大きな効果が期待できます。

第三に、組織を超えた学びの可能性です。リコーリースの事例が示すように、他社との協働による人材育成など、新しい形の越境学習の可能性も広がっています。

「小さな変化の積み重ね」が組織変革につながっていく―越境学習に取り組む企業に共通して見られるのは、このような地道なアプローチです。焦らず、しかし着実に変化を育んでいく姿勢が、持続的な効果を生む鍵となるでしょう。

4. 今後の展望と可能性

人的資本経営への注目が高まる中、越境学習は新たな可能性を見せ始めています。リコーリースの実践から見えてきたのは、それが単なる人材育成プログラムの一つではなく、組織変革の重要な推進力となりうるということです。

越境学習の新たな展開

リコーリースの事例で見られたように、越境学習の形は、今後さらに多様化していく可能性があります。

このような取り組みは、組織の枠を超えた学び合いの可能性を広げていくでしょう。

また、社会課題への関心の高まりは、越境学習の意義をより大きなものにしています。ビジネスと社会課題の接点で新たな価値を創造する経験は、イノベーションの源泉となる可能性を秘めています。

プロボノリーグ2日目集合写真

これからの人材育成への示唆

越境学習の実践から、これからの人材育成に向けていくつかの重要な示唆が得られます。

第一に、「教える・教えられる」という一方向の関係を超えた、共に学び合う場の創出です。異なる背景を持つ人々との協働は、予期せぬ気づきや成長をもたらします。

第二に、個人の主体性を引き出す仕組みの重要性です。自発的な参加と、その経験を組織に還元しようとする意欲は、持続的な学びの文化を育む基盤となります。

第三に、組織の枠を超えた視点の必要性です。他社との協働や社会課題への取り組みは、新しい価値創造の機会となる可能性を秘めています。

おわりに

変化の激しい時代において、組織の持続的な成長には、従来の枠組みを超えた学びが不可欠です。越境学習は、その有効なアプローチの一つとなりうるでしょう。

重要なのは、それを単なるプログラムとしてではなく、組織変革の触媒として捉える視点です。個人の成長と組織の変革をつなぎ、新たな価値創造へとつなげていく―そんな可能性を、越境学習は私たちに示しているのかもしれません。

プロボノリーグについて

社会課題解決型 越境学習プログラム「プロボノリーグ」は、下記ページにて詳細をご案内しております。

お問い合わせ先

その他の各種お問い合わせや、プロボノに関する情報収集をご希望される方は、以下のお問い合わせまでお気軽にご連絡ください。

認定NPO法人サービスグラント

150-0002 渋谷区渋谷1-2-10 中里ビル4F

03-6419-4021

PBL@servicegrant.or.jp

担当:大森、田中